La décroissance implique t'elle nécessairement une baisse de confort ?

- louisfilliot

- 27 juin 2020

- 9 min de lecture

Dans un précédent article sur Jean-Marc Jancovici, j'avais émis la critique suivante : pour lui une baisse du PIB par habitant, c'est à dire la décroissance, signifie nécessairement une baisse de confort moyen pour les citoyens. Il prouve que cette décroissance est nécessaire, mais considère cette décroissance comme un "moindre mal" : elle s'accompagnerait d'une baisse de confort (confort matériel ou confort tout court) pour tous. Les deux notions semblent même synonymes à ses yeux.

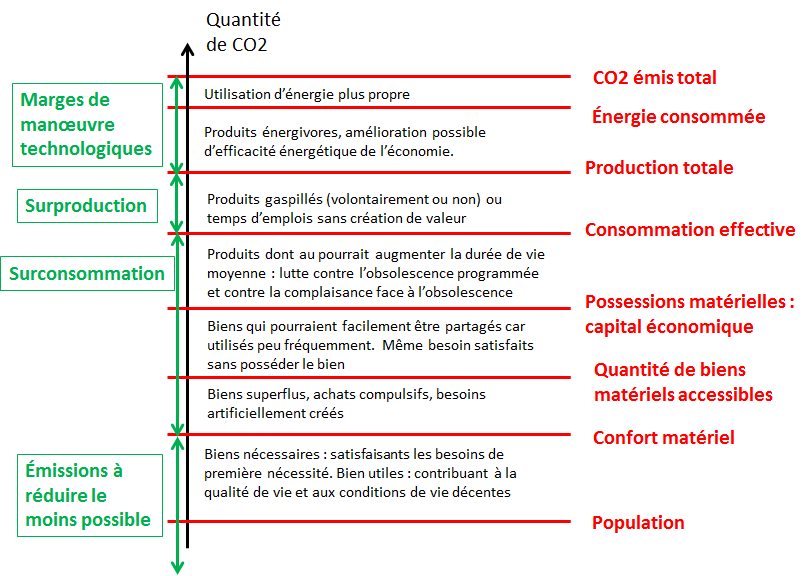

Il me semble pourtant qu'il existe des marges de manœuvre pour baisser le PIB par habitant sans pour autant baisser notre qualité de vie. C'est ces marges de manœuvre que je voulais détailler ici.

Rappel de l'équation de Kaya

Comme expliqué également dans le second article que j'ai écrit sur Jean-Marc Jancovici, on peut dégager 4 marges de manœuvre pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, en écrivant ainsi la quantité de CO2 émise :

Où TEP (tonne équivalent pétrole) correspond à la quantité totale d'énergie consommée dans le monde, PIB le Produit Intérieur Brut et POP la population mondiale.

Ainsi le premier terme correspond au contenu en gaz à effet de serre de l'énergie : on le baisse en augmentant la part d'énergies "propres" (énergies n'émettant pas de CO2).

Le second terme correspond à l'efficacité énergétique de notre économie : cela correspond à l'énergie nécessaire pour produire une valeur économique donnée. En améliorant l'efficacité de notre économie ou des technologies que l'on utilise, on peut baisser ce terme.

Les deux premiers termes regroupent donc les marges de manœuvre technologiques permettant de baisser les émissions de gaz à effet de serre : celles qui permettraient de baisser les émissions de CO2 sans baisser le PIB total. Une baisse de ces termes est cependant limitée physiquement et ne peut permettre d'atteindre l'objectif de division par 3 des émissions de CO2, surtout dans un contexte de croissance de l'économie et de la population, qui correspondent à une augmentation des deux derniers termes.

Une baisse de la population paraissant très hypothétique, à moins de guerres et d'épidémies majeures, ce qui n'est pas l'objectif, il reste essentiellement le troisième terme à diminuer : le PIB par habitant. D'où la question qui nous intéresse ici : comment baisser la production moyenne par habitant sans trop perdre en qualité de vie ?

Une décroissance confortable ?

Si on parvient à diminuer le gaspillage de produits, on peut diminuer la production par personne sans diminuer la consommation effective moyenne. Le gaspillage de produits peut être involontaire (produits qui périment) ou volontaire (destructions d'invendus, dans l'alimentaire ou le prêt-à-porter par exemple car jugé plus rentable). D'après le ministère de la transition énergétique, 900 millions d'euros de produits invendus sont détruits chaque année en France. En luttant contre le gaspillage et en interdisant strictement la destruction d'invendus, on peut ainsi déjà agir sur cette première marge de manœuvre.

Poussons donc un peu plus loin l'équation de Kaya en développant le troisième terme ainsi :

Où CONSeff correspond à la Consommation Effective Totale. Ainsi on dégage un premier terme qui peut être diminué en améliorant le rendement de l'économie (part de la valeur économique effectivement convertie : achetée ou donnée à un consommateur). Ce rendement peut être amélioré en luttant contre le gaspillage matériel, mais aussi en luttant contre ce que j'appellerai le gaspillage en temps, qui regroupe ce que l'économiste David Graeber appelle les "jobs à la con" : des emplois qui contribuent au PIB car sont rémunérés mais pourraient être supprimés sans aucune incidence sur la société. J'aurais l'occasion de revenir plus longuement sur cette notion dans la section Refaire l'économie de ce blog.

Le deuxième terme correspond à la consommation effective par habitant, c'est à dire à la valeur économique moyenne consommée par une personne, chaque année. Peut-on baisser ce terme, sans nuire au confort matériel moyen ?

Imaginez que tous vos biens (vêtements, voiture, meubles, électroménager mais aussi les biens de la société tels les infrastructures, le transport...) aient une durée de vie bien plus grande. Vous auriez alors besoin de les remplacer bien moins souvent. En ce sens, votre consommation annuelle pourrait baisser, tout en gardant toujours la même quantité de propriétés matérielles, qui aurait toujours la même valeur économique. Votre consommation baisserait sans baisser votre capital personnel (l'accumulation de vos consommations passées), donc sans baisser votre confort, ni votre qualité de vie.

On écrit alors :

Où CAPITAL correspond à la somme des valeurs économiques des biens matériels qui existe dans le monde à un instant t. Ainsi le second terme correspond au taux de remplacement du capital économique : sur tous les biens existants, combien devront être remplacés dans l'année ? On peut baisser ce taux en interdisant l'obsolescence programmée, mais également en luttant contre ce que j'appelle la complaisance face à l'obsolescence : une entreprise n'introduit pas volontairement une obsolescence, mais elle n'a aucun incitatif à produire des produits avec la plus longue durée de vie possible. Pour cet objectif, les limitations ne sont pas technologiques mais bien politiques et économiques : la durabilité de nos productions va a l'encontre du principe même du capitalisme qui doit produire et dégager du profit. La marge de manœuvre correspondant à la baisse de ce terme me parait énorme et être LA principale marge de manœuvre pour baisser la production sans réduire la qualité de vie.

Le troisième terme correspond donc à la propriété moyenne d'une personne. Cela correspond à la valeur de la somme de tous ses biens, ainsi qu'à sa part de propriété des biens partagés et publics : si l'état français est propriétaire de la cathédrale de Notre Dame de Paris, vous pouvez considérer que vous possédez une des 65 millions de parts de la cathédrale correspondant aux 65 millions de français... Par contre vous avez accès gratuitement à l'entrée de cette cathédrale, et c'est tout ce qui compte pour nous. Ainsi, on voit que pour certains biens, en particulier des biens que l'on utilise peu souvent, ce qui compte pour nous c'est d'avoir accès au service proposé par ce bien, et non de posséder ce bien à vous seul.

C'est l'idée derrière de nombreux concepts de partage : auto-partage, partage de vélos, ateliers communautaires de réparation-fabrications (fab-labs), espaces mis en commun dans une résidence (sèche-linge, salle de sport), prêts d'équipements spécifiques et onéreux, ou même location de votre résidence quand vous partez en vacances. Le principe est toujours le même : parfois le principal n'est pas de posséder le bien mais de pouvoir profiter ponctuellement du service qui lui est associé. On augmente ainsi la rentabilité du bien et son amortissement : il est utilisé très fréquemment, les coûts sont partagés, au lieu de garder un bien sous-utilisé et de le laisser vieillir sans qu'il profite à personne.

Ainsi on peut écrire :

Où ACCES correspond à la valeur économique de tous les biens accessibles à la population.

Par exemple si une maison de vacances est partagée par deux frères, la valeur de la maison comptera deux fois dans le calcul de ce terme. En effet, à moins que les frères désirent tous les deux passer tout l'été seul dans la maison, la valeur économique correspondant au fait de pouvoir aller dans cette maison la moitié du temps est pratiquement la même que la valeur correspondant au fait de pouvoir aller dans cette maison tout le temps (il s'agit d'une résidence secondaire où de toute façon aucun des deux frères n'irait tout le temps si il était propriétaire exclusif de cette maison).

Ainsi dans plusieurs cas, l'usage d'un bien partagé donne à son utilisateur une valeur (c'est à dire une satisfaction d'envie ou de besoin) presque aussi grande que la valeur correspondant à la possession de ce bien . Pour d'autres biens, la valeur est divisée : si vous êtes obligé de partager une résidence principale, votre téléphone, votre ordinateur ou vos vêtements, ceci ne vous satisferont pas autant que si vous en êtes pleinement propriétaire. La est donc la limite dans la baisse de ce troisième terme qui correspond au taux d'exclusivité du capital économique. Le cas extrême serait une société sans aucun bien partagé, ni aucun bien public. Lorsqu'on partage des biens sans que ceux-ci perdent de leur intérêt à cause de ce partage, on diminue ce terme.

Le dernier terme correspond quand à lui à la valeur économique des biens et services qui sont accessibles à chacun. Autrement dit, l'aisance matérielle moyenne des individus. A priori on ne veut donc pas diminuer ce terme. Je pense cependant qu'on peut distinguer ce terme de la véritable qualité de vie, du confort et du bonheur en distinguant des biens et services nécessaires (ou contribuant réellement au bonheur de l'individu) des biens superflus, ceux dont le besoin a été créé artificiellement par la publicité ou autre stratégies marketing.

Evidemment, la distinction entre bien superflu et nécessaire est subjective. Dans les mouvements minimalistes on fera rentrer plus de biens et services dans la catégorie superflue. Dans tous les cas, je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord pour dire que de nombreux biens sont superflus, sont de l'ordre du luxe, de l'addiction, de la dépendance et ne contribuent donc pas à la qualité de vie de chacun. En notant CONFORT la valeur de tous les biens et services accessibles et contribuant à la qualité de vie de chacun, on peut ainsi réécrire l'équation comme :

Le quatrième terme correspond à la superficialité de nos biens : quelle part des biens qui nous sont accessibles contribue réellement à notre confort ? On diminue ce terme en réorientant la production vers des biens et services utiles et nécessaires. Encore une fois la catégorisation d'un bien comme utile ou superflu ne peut pas relever d'une décision unilatérale de quelconque personne ou entité. Cette catégorisation est par définition subjective et doit donc revenir à des instances démocratiques directes : seules à même de définir ce qui est bon ou non pour les citoyens eux-mêmes.

Enfin, le dernier terme correspond au confort matériel moyen. C'est le seul terme qui ne doit pas diminuer. Il n'est bien sur pas suffisant d'avoir un certain confort matériel pour être heureux, mais cela est nécessaire. Ce confort matériel doit ainsi satisfaire les deux premiers étages de la pyramide de Maslow : les besoins de sécurité et besoins physiologiques. Si ces deux étages sont satisfaits, chacun pourra alors essayer de remplir les trois suivants !

On a donc dégagé 4 nouvelles marges de manœuvre pour baisser le PIB par habitant sans baisser le confort moyen :

Rendement de l'économie : baisse du gaspillage de l'économie.

Taux de remplacement du capital économique : augmentation de la durabilité des produits.

Taux d'exclusivité du capital économique : augmentation du partage de biens lorsque possible.

Part de superficialité des biens : réorientation de la production vers des biens nécessaires ou utiles.

Avoir une vision globale des différentes marges de manœuvre politiques sur l'environnement

En combinant les deux marges de manœuvre technologiques données par l'équation de Kaya et les 4 nouvelles décrites ci-dessus pour réduire la production par habitant et non le confort matériel moyen par habitant, on peut schématiser ainsi les différents étages responsables de pollution ou d'émissions de gaz à effet de serre.

L'action sur chacune des marges de manœuvre permet de diminuer le niveau d'un étage sans diminuer le niveau des étages inférieurs. Mais si on laisse les étages inférieurs augmenter, rien ne sert de diminuer l'épaisseur d'un étage supérieur. Il s'agit donc d'agir sur tous les étages, sauf les deux premiers : la population et le confort matériel. Ceux-ci ne pourront pas augmenter éternellement, mais si on agit d'abord sur tous les autres étages, il devrait être possible de les garder environ constant et non de les diminuer.

Une erreur très commune est d'agir seulement sur l'une des marges de manœuvre en ignorant les autres, par dogmatisme, ignorance ou intérêt personnel. Non seulement ce n'est pas optimal, mais on risque carrément de voir les émissions augmenter si certains étages augmentent sensiblement, même si on arrive au prix de beaucoup d'efforts à en réduire un ou deux.

Voici les écueils les plus communs à éviter :

Le béat de technologie : par l'évolution technologique et le développement d'énergies renouvelables il vise à réduire les deux étages supérieurs de la pile. C'est le cas des défenseurs de la croissance verte : ils espèrent une augmentation continuelle de la production par personne, donc même si les deux étages supérieurs sont très minces, les émissions continuent d'augmenter.

Le techno-phobe ou le défenseur du "naturel" : Considérant la technologie et la science en elle même comme mauvaise, il prône un retour à un état antérieur considéré comme plus pur, plus naturel, parfois fantasmé et idéalisé. C'est le fameux "c'était mieux avant". Il va donc rejeter automatiquement en bloc toute solution sur les deux étages supérieurs. Pourtant la science et la technologie ne sont jamais mauvaises en soi et ont amené de nombreux progrès. Ce qui pose ensuite problème c'est l'utilisation de ces technologies, dépendant des choix politiques et économiques.

Le minimaliste ou décroissant individualiste : Autre mouvement très courant : prôner le minimalisme comme philosophie de vie individuelle pour baisser les émissions : rejeter le superflu de la société de consommation, se concentrer sur le minimum et posséder moins de biens. Le minimaliste vise ainsi à diminuer l'étage correspondant à l'aisance d'accès matériel. Certains minimalistes plus radicaux cherchent même à vouloir réduire l'étage correspondant au confort matériel : de nombreux biens sont considérés comme superflu. Cette philosophie, qui s'apparente à celle de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, si elle peut être louable sur le plan de la gestion de vie individuelle, n'est pas suffisante pour baisser les émissions, si dans le même temps, le peu de biens possédé doit être remplacé régulièrement, pollue, et que l'économie continue de sur-produire en masse des biens et services qui seront gaspillés.

Le malthusianiste : Il en est persuadé : nous sommes trop nombreux sur terre. Notre planète ne peut accueillir autant d'êtres humains. Plutôt que de revoir notre façon de vivre, produire et consommer, continuons de vivre de la même façon et réduisons la population, ce qui adviendra par le contrôle des naissances, ou par les guerres et les épidémies. Des dystopies fascistes peuvent sortir de cette vision : les meilleurs pourront rester, les faibles n'auront pas leurs places, ce qui ouvre grand la porte aux théories eugénistes ou racistes. Sans aller jusque-là, ceux qui veulent se cantonner à un contrôle des naissances se heurtent à un paradoxe important : dans les pays occidentaux où la population stagne, la pollution augmente encore. Si nous baissons la population mais que chaque personne continue de produire et consommer davantage, la pollution continuera d'augmenter. Ainsi dans tous les cas, il faudra revoir le système économique productiviste à un moment ou un autre.

Commentaires